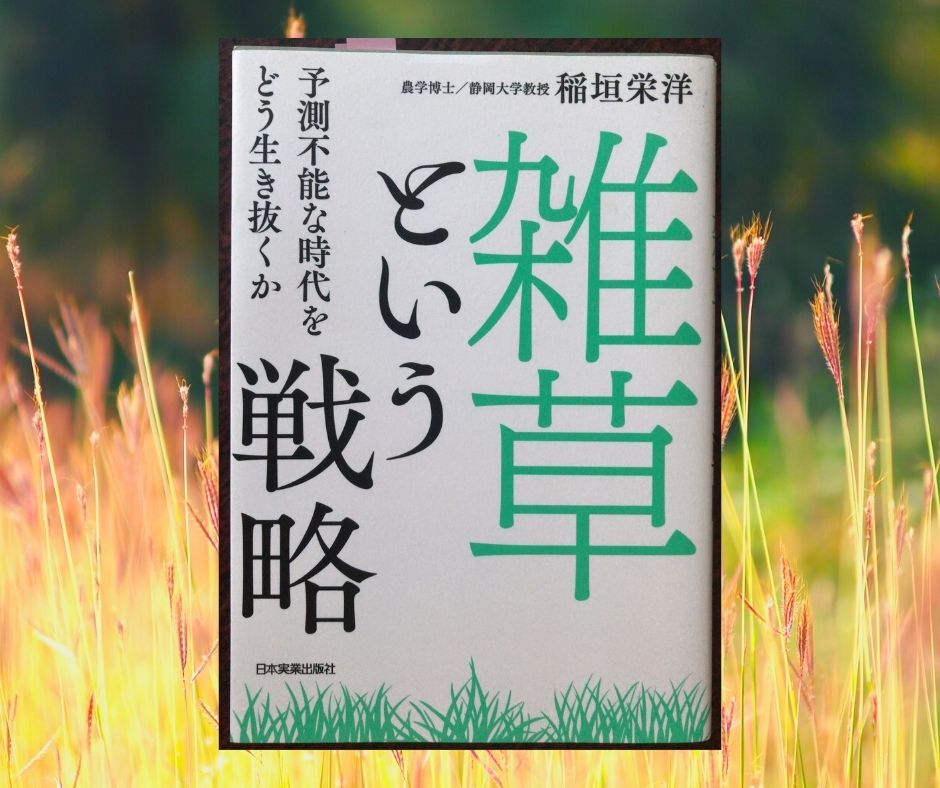

今回は本の紹介です。

稲垣栄洋著『雑草という戦略』です。

著者は、農学博士。動物や植物に関する本をたくさん出版しています。

どの本も面白く、植物や動物のことを書いているのに、なぜか「生きるヒント」が見つかる、と人気です。

特に、今回の『雑草という戦略』は、withコロナの先行きが見えない、変化の時代に、どう対応したらいいのか、という視点をたくさん提供してくれる、読みやすくも、ためになる本です。

特に、印象に残った部分をいくつかご紹介しますね。

雑草の戦略とは

雑草には「強い」イメージがあるかもしれないが、実は「弱い」植物。

どのように弱いのか。「競争に弱い」のである。

自分の弱さを知っている雑草は、だからこそ生き残りのための戦略をいろいろと編み出した、というのです。

この戦略は、コーチング用語では

「コア・コンピテンシー」にあてはまります。

「コア・コンピテンシー」とは、もともと軍隊用語で、兵士が戦場に出て、生きて帰ってくるのに必要な能力だ、と聞いたことがあります。

この本では「コア・コンピテンシー」のことを「他者を圧倒的に上回る際立った能力」や「他者に真似できないような核となる能力」と説明しています。

コーチは自分が不完全である、と知るべし

意外かもしれませんが、国際コーチング連盟という世界最大のコーチング団体は、コーチは「自分が完璧でないことを知っている」ことを、コーチのコア・コンピテンシーとして明確に定めています。

そうなのです。コーチングには雑草の生き方と共通点がたくさんあるのです。

雑草の成功法則

本では、雑草の成功法則のひとつとして、オオバコの戦略が紹介されていました。

雑草には「踏まれても立ち上がる」というしぶといイメージがあるかもしれません。

しかし、現実の雑草は「踏まれたら、立ち上がらない」のえす。

オオバコは「踏まれても大丈夫なように」体を作り変え、「立ちあがるためのエネルギー」を別の方向に向けるようなコンピテンシーを磨いたのです。

詳しくはこちらをどうぞ!

雑草の哲学

著者は「雑草は、日本人の生き方の哲学にも影響を与えている」といいます。

たとえば、ヨーロッパの王侯貴族は、家紋として「ライオン」とか「ドラゴン」とか「盾と鉾」のような強そうなイメージを好みました。植物を使うにしても「ユリ」などの、高貴なイメージです。

これに対して、日本の戦国武将は、雑草を家紋にすることを好みました。たとえば「カタバミ」です。

なぜか?

戦国武将にとって、強いことや勝つことは、2番目に大事なことでしかなかったからです。

詳細はこちらでどうぞ

まとめ:弱さが品格につながる

コーチングと雑草の生き方には、共通点がたくさんことをみていただけたでしょうか?

一つ目は、自分の弱さを知り、自分が持てる独自能力に磨きをかけているところ

二つ目は、一番大事な目的を見失わないこと

(2本目のyoutubeラジオで話しています)

エピソードひとつご紹介します。あるコミュニティーを、継続的にコーチングでサポートしたことがあります。

毎回、私が訪れたわけではなく、私が関わるコーチング・スクールのメンバーが入れ替わり立ち替わりサポートしました。

すると、そのコミュニティーの方からこんな感想をいただきました。

「コーチって、来る人、来る人、どの人も輝いているんですね」

そんな経験から「コア・コンピテンシー」を「品格」と言い替えるのがしっくりくる、と私は思うのですが、いかがでしょうか?